団員の声

第14回清瀬第九合唱団の定期演奏会が終わりました。

今年の7月から練習を始めたマスカーニ“カヴァレリア・ルスティカーナ”より“オレンジの花は香り”(以降、オレンジ)とモーツァルト“後宮からの逃走”より“歌え、偉大なる天守を讃えよ”(以降、後宮)は練習開始からほぼ毎日の様に夕方1時間程度練習で歌って来ました。夜中に目が覚めた時も、「In mezzo al campo…」「Singt dem…」そして時々「Deine Zauber…」が頭の中で鳴り響き、疲れるとまた寝ってしまったり…6月初めて楽譜をいただいた時は、どんな曲なのか早く自分のパートの正確な録音をして練習をしたいと思いました。他の団員の方の多くが同様の要望があると感じました。ネットで調べるとYouToubeではさまざまな動画があるのですが、適切なものは意外に少ない様に感じました。歌詞の意味はネットで調べると色々解説があり参考になるのですが、訳が日本語として今ひとつのものが多く、結局自分でわからないドイツ語やイタリア語の文章をネットの翻訳ソフトや辞書を利用して理解を深めました。当初、ネットにあったパート別音源は電子音しかなく、今思えばひどい音源で練習していたのだと思います。

何度か練習を重ねると、パート別、男女別、4声と徐々に練習音源が増えていき、練習も捗るようになると同時に歌詞も覚えられるようになっていきました。

「オレンジ」では男性パートに肝心の“Gli aranci olezzano…”が無いので女性パートも歌える様に努力してみました。「..cantan le allodole …(ひばりは歌う)」という所を私は「..cantan le all dolore …(痛みを歌う)」という意味に近い発音となり、直すのに苦労しました(doloreはイタリア語で痛み、苦悩などの意味)。結局自分のパート以外でも時間をかけましたが、全体の曲の流れが理解できたのはとても良かったと思っています。

「後宮」はパート別のオーディションがあったので、これについてはとても良い企画だと思いました。結果的には応募者がsoliで歌うことになりましたが、常にチャレンジする清瀬第九合唱団であるためには色々な企画に挑戦することも必要かと思います。

楽譜をいただいた日から、演奏会の当日を迎えるまでの約半年間の合唱団としての練習と個人の練習の結果が今回のけやきホールでのお客様の反応から伺えるのだと思っています。

沢山の拍手や歓声をいただいたことで、また次も頑張る力になると感じています。

“第九”について少し触れると、私は昨年7月の入団で初めて練習を開始して昨年12月、その後の稲門祭そして今回で3回目の演奏でした。暗譜での演奏は可能となりましたが、私の演奏に対する考え方は「練習時は、楽譜を見て、先生の他のパートの指導もしっかり聞き、指導内容は可能な限りメモを取る。暗譜ができる様になってもこれを守り、暗譜での演奏は本番か必要な時に行う」です。このため、団のHPにある“団員のお知らせ”に毎回記載いただく、先生からの指導の要点の記載には大変感謝しています!

今、演奏会が終わって少し寂しい気持ちです。

「オレンジ」や「後宮」が頭の中で流れても発表の目標が亡くなってしまったので歌い続ける力が無くなったと感じます。

きっと徐々に忘れていくのかな…

前川嗣麿_マロ(バリトン) 2025.12

第14回定期演奏会

2022年の 清瀬フロイデハルモニー(所沢ミューズ大ホール) が、私にとって清瀬第九合唱団入団後初めての演奏会で、2023年、24年の定期演奏会に参加し、今年は4回目となった。ベートーヴェン作曲交響曲第九番第四楽章「歓喜の歌」がプログラムのメインであり、それに加えて2曲ほどの合唱曲を歌い、第九での4人のソロ歌手の方々がそれぞれの歌声を聞かせて下さるのが清瀬第九合唱団の定期演奏会だ。合唱メンバーとして歌うだけでなく、ソロ歌手の方々の歌声に鑑賞者としてワクワクし、大きな感動を心の中に残すことが出来る、とても贅沢な場なのだ。2023年に初めて定期演奏会に参加した時には、そのことにとても驚いたが、毎年その感動は変わることがない。今年も メゾソプラノ 城守香さん、テノール 井ノ上了吏さん、バス鹿野由之さん、ソプラノ 関定子さん の歌声は本当に素晴らしく、舞台がぱっと花が咲いたようになる歌の力にクラクラする思いだった。今年は3階席までお客様が入る満席となり、合唱団の日頃の努力もあるが、プロ歌手の皆様の素晴らしい歌声があって、価値あるコンサートであるという評価がいただけているのだという気がする。

12月14日に、フルートでの演奏会があり、12月に入ってから緊張感が続いていたが無事終わって3日間ほど放心状態だったが、21日(日)の清瀬第九合唱団本番の方向に気持ちを切り替え、木曜日から復習を始めた。「マスカーニ カヴァレリア・ルスティカーナより オレンジの花は香り」と「モーツアルト 後宮からの逃走 より 歌え、偉大なる太守を讃えよ」は暗譜もできていて大丈夫だったが、肝心の第九の勘が戻らない感じで、心もとない状態なのが分かった。10月に早稲田で歌ったばかりだ、という気持ちがあったのだが、楽譜を見ないで歌っていると、発音が「ビンデンヴィーダ—」なのか「ヴィンデンビ—ダ—」なのか危ういなど、やっぱり楽譜はきちんと見ておくべきだ、という気がしていた。

当日リハのあと、三村先生から「第九は暗譜で慣れで歌っている部分があるので気をつけるように。そして本番が終わったら改めて楽譜を見直すことが必要」という趣旨の講評があり、暗譜で歌うと指揮を見ることができて安心な反面、どこか大ざっぱになってしまうところがある、と暗譜の危うさを感じていただけに、ずっしり重たく受け止めた。

もうひとつ、三村先生からソプラノメンバーへの「高音域での音程や音量に気をつけるように」というご指摘があった。私はアルトで、パート賛助の浜田泉美さんの支えにより楽しく歌っているが、それは五線より上の音が全くない無理のない音域だからできることなのだ。ソプラノを歌うことは今後もないが、このご指摘と、そのあと控室でパート賛助の大柴朋子さんから、ソプラノの高音の出し方についてのお話があり、とても興味深く聞かせていただいたのは、私がフルートを40年近く吹いているためだ。フルートでも、アマチュアとプロ演奏者の一番大きな違いは高音域だ。アマチュアの高音域が大きな音になりやすく、ppにするのが難しいのは、息をたくさん使って吹きこまないと高音域が出ないので力が入ってffになりやすいためで、音程も高くなりがちだ。高音を出していると他の音が聞こえにくく、音程に気づかない場合もある。声楽とは違う部分もあるが、共通するところも多いような気がする。

本番で、ソプラノの関定子さんの歌声を聴いて高音域のppにうっとりしていたら、合唱で入らなければならないのを忘れそうになった。 アンコールの「X'masメドレー」の中のパート賛助 テノール新井漱太さんとバス佐橋潤さんによる ホワイトクリスマス にまた感激し、それに続く合唱の、音を取りにくい最後のフレーズがちょっと辛かった。 清瀬第九合唱団定期演奏会は、第九に加えて歌われる曲が多様で楽しく、団員が心をひとつにして努力した結果が表れ、さらに歌う側としてだけでなく聴く側としての感動もとても大きいのだが、来年は第15回ということで特別な演奏会になりそうだ。

アルト 前澤倫子 2025.12

稲門祭2025「第九をみんなで唄おう!」に参加して

高校1年の時に練馬区石神井台に移り住み、その後練馬区を離れた時期はあるが、人生の大半をここで過ごしている。上石神井方面に向かうとバス停「早稲田高等学院」があり、少し離れた武蔵関方面にはバス停「早実グランド(と「ウ」を入れず呼んでいた)」があったが、そちらは2000年ごろマンション群に変わってしまった。時代と共に変化しながらもこの地域は「早稲田」になじみがあり、「大隈講堂で第九を歌う」というイベントへの募集に参加表明できてワクワクした。コロナ禍で長年吹いているフルートの参加機会が極端に減った一方、合唱はマスクをしたりZoomを使ったりして活動が続いているようだったあの辛い時期に、佐渡裕さんの「1万人の第九」をリモートで視聴して少しずつ区切って動画を投稿し、その編集が加わった2020年12月の公演が私にとっての第九合唱のスタートだった。その後清瀬第九合唱団で丁寧に練習して、このごろは2回の練習で本番というような公演に参加することもあるのだが、稲門祭第九は、練習5回、GP、そして本番、という予定だった。

8月中は参加できず、9月は2回とも早稲田大学での練習で、迷路のような構内をゾロゾロ連れ立って練習会場に向かったが、第九なのだから初めての練習参加にも不安はなかった。9月2回目の練習のオケ合わせをとても楽しみにしていたのだが、狭いオケ練習会場で聴くワセオケは、ホールの音響という魔術もないのにとてもきれいに響いていて感動した。

3回目の練習は10月11日大隈講堂で、またゾロゾロ連れ立って到着したのだが、合唱団が舞台の下で指揮者に背を向けて立ち、指揮者に合わせて座席の最後尾で振るペンライトの光を見て歌うことになった。ペンライトと指揮がぴったり合っていない感じがして落ち着かず、オケの音が背中から聞こえてくることへの違和感も大きく、9月の練習ではすっきり通せていたのに、配置が変わったためかどこかぎごちなくて合唱のバランスが怪しい部分もあり、「これで大丈夫だろうか」という困惑が残った。

GPの10月18日(土)は、指揮者に合わせて振る合唱指揮者の位置を、1階の座席の4列目にするか2階席の最前列にするか試しながらの通し練習だったが(結局合唱団の多数決で決定)、前週の練習より安定していて大きな問題はなく無事終わった。ソロの方々が初めて参加なさり、オケ+指揮者+ソロ歌手の方々+合唱団+合唱指揮者 という経験のない配置への違和感は乗り越えられそうな感じになった。もっと練習すればもっと慣れるだろうと思われたが、もう次の日は本番だ。少しでも確実に歌いたくてギリギリまで暗譜を頑張った。

GPの危うさがプラスに働いてきっといい本番になるだろうと思った予想が当たり、演奏はブラボーと拍手の嵐と感動で終わった。ふだんと違う配置に合わせ、耳を澄ませて注意深く歌うことになった気がするが、心を一つにして歌い終えたという安堵感と、「よくやった」と褒めてもらえるかもしれない、という期待が沸き上がった。フィナーレは「早稲田大学校歌」と「早稲田の栄光」。「早稲田の栄光」は芥川也寸志作曲のお洒落な応援歌で、この曲に出会えことも含めて、早稲田稲門会第九に参加する機会をいただけたことに感謝している。

アルト:前澤倫子

第3回サマーコンサート ある団員2年生の振り返り

2025年6月に開催された第3回夏季(サマー)コンサート、練習から本番後までの振り返りを記します。清瀬第九合唱団の入団2年目団員の個人的な感想(一部は他の団員からの“取材”入り)ですが、本合唱団に関心がある外の方も読み手と意識してご紹介します。今回のテーマは「日本とドイツの歌セレクション」。さらっとしていますが特筆すべきは、山形県の民謡を基にした「最上川舟唄」をメーンに据えたことです。合唱団にとっても、また多くのお客様にとってもなじみの薄い曲です。

最初に耳にした時には「これを本当に私たちで歌うの?」と驚きました。クラッシック西洋音楽の合唱曲(ドイツやイタリアの曲)を中心としてきた当合唱団としては、戸惑いながらの挑戦でした。

なにしろ元が民謡です。拍子が「4分の4」「4分の3」と一小節ずつ変化します。どうやら7拍でひとまとまり、7拍でゆったり船の櫂を漕ぐようです。メロディーのソプラノでは少しずつ形の違う修飾音符が続き、ビブラートも頻繁に出てきます。「民謡の節回しを、通常の楽譜に落とし込むとこうなる」という譜面なのでしょう。

三村先生の指導も「喉を響かせるけれど野暮ったく、もっと土臭く」「こぶしを効かせて、しゃくって、演歌風に」と、従来にないコメントが続きます。ソロの部分は三村先生のテノールで朗々と歌い上げます(イタリア歌曲が専門と思っていましたが、なんと民謡にも造詣が深かったのです)。その背景となる合唱団による和音は、音がぶつかる不協和音です。当初は皆、右往左往でした。

それが練習を重ね、アンサンブルができてくるにつれて、このユニークさにおもしろみを感じるようになってきたのです。男声の「エンヤコラ」という掛け声の上に女声が重なり、川下りの情景を彷彿させる響きができてきました。「ど」という合いの手も、絶妙な感覚で繰り出されます。「これって一体、何?」。新鮮で、毎回の練習がワクワクするものに変わりました。

終演後のお客様からも「日本の合唱曲でこんないいものがあるのですね」と、意外に思われた感想をいただきました。曲に対する好評価というだけでなく、このような珍しい曲を楽しんでいただけるレベルで提供できた、当合唱団に対するお褒めだと嬉しく受け止めました。

本コンサートでは合唱団以外の音楽も、お客様に楽しんでいただきたいと企画しました。合唱練習では伴奏をしてくださる村本先生が、今回はベートーヴェンのピアノソナタ「月光」を演奏。ドイツ歌曲の「野ばら」を、バリトンのソリストとしてお招きした正木さんが軽快なシューベルト作曲版で、合唱団がゆったりとしたヴェルナー作曲版で、それぞれ披露しました。このヴェルナー版野ばらはウィーン少年合唱団の十八番ですが、透き通るような少年の声と違い、年齢を重ねた団員らにはこれもまたハードルの高いものでした。

練習ではソプラノにおける高音域指導が、「下からでなく、上から置くように」「音量を絞って、そっと」と何度も繰り返されました。私は力量が十分でないだけに辛い面があり、他パートの仲間から「指導後は格段によくなっていますよ」「厳しい指導にちゃんと応えているじゃないですか」と、励ましをもらって元気を回復するのでした。

終演後の皆との振り返りから知ったのは、「近年、ソプラノを初め本合唱団のレベルが上がってきている」ということでした。

ベテラン団員の説明によりますと、新型コロナウイルス感染症の拡大期には、参加者が24人まで激減して、継続が危ぶまれたのだそうです。それが今、60人の規模にまで増えてきたのです。鍛えがいのある体制、団員だからこそ、ソプラノ集中特訓のような指導がなされるようになってきたのです。

今回のお客様(来場者)は約100人、会場スペースの関係で絞らざるを得なかったのですが、次の12月の定期演奏会は十分な数をお迎えすることができます。

サマーコンサート終了後の懇親会でさっそく、新曲の楽譜が配布されました。すでにパート別SNSで皆、張り切って大騒ぎになっていることも、ここでお知らせしたいと思います。

合唱団の名称に第九を冠する私たちにとって、ベートーヴェンの交響曲第九番(合唱はその第四楽章)は、定期演奏会の定番曲です。ですがこれは、ベテラン団員にとっても飽きるものではないのだそうです。市民合唱団ですから、各団員の事情により顔触れも入れ替わります。“その年、その時、その合唱団メンバーによる第九”として、常に新鮮な思いで取り組むもの。コンサートはお客様に喜んでいただくのと同時に、ステージに上がる私たち自身が練習の成果を実感する機会でもあります。

「もう一つ上を目指して頑張ってみよう」。その思いを皆で、大切にしていきたいと思います。

(ソプラノ・佐野佳世子) 2025.6

【間宮芳生の世界】2025.5.13鑑賞して

当団指導者の三村先生の「間宮芳生の世界」を鑑賞して来ました。これまで拝聴したオペラ、歌曲等とは全く違う舞台・演奏でしたが、楽しく聴き惚れてきました〜。

また同日に関定子さんの公演があり、演歌と歌謡曲も楽しく拝聴しました。

プロの演奏を鑑賞する時はいつも『あの声はどこからでるのかしら?』と、お顔…目鼻口、顎関節の動き…と首胸お腹まで観察しちゃいますが、このたび関先生の生演奏を、初めてじっくり鑑賞させていただき感動!!

あの声はどこからでるのか?どうすれば⁈って観ても⁈真似もできませんが、せめて・・・、

我が団がこの夏コンサートで歌う「箱根八里」は関先生の様に高らかに響かせて!

「最上川舟唄」は三村先生の様に小節をきかせて土臭く!

「野ばら」はウィーン少年合唱団の声で!、がんばって楽しく歌いたいと思います♪ m.i

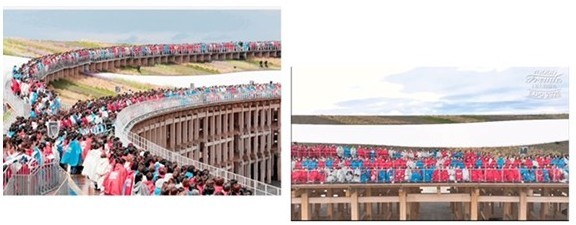

万博第九に参加して

2025年4月13日、万博のオープニンで、一万人の第九を歌ってきました!ので参加した感想をお知らせします。それは1月後半の事でした。

ダメ元で応募していた1万人の第九の当選通知が届いておりました!期待していなかったので、通知を見た時は、本当に嬉しかったです。

2月に5000人の国技館での第九に、大人数で歌う合唱初参加だった私ですが、その倍の1万人!想像がつきませんでした。

東京での練習会は文京シビックにて3回ありました。周りの皆さんがあまりにお上手で、その熱量に圧倒されちょっと気後れしていましたが、回を重ねるにつれて、段々と、自分自身の気持ちも高まってきました。先生方も、3回とも違う先生でしたが、3人3様の指導法で、熱い合唱愛、ベートーヴェン愛を受け取りつつ、楽しく練習できました。平和を願っての合唱であることも、じわじわと感じられました。参加するからには少しでも良いものにしたい気持ちが皆さんからも伝わり、私も自主練も頑張りました。

迎えて4月13日本番当日は朝から雨模様で、なんとか止んで欲しいと、皆さんが心から願っていたと思います。

その願いが届いたのか、本番は奇跡的に雨が止み、万博カラーのポンチョを着た皆さんがフードをはずして、思い切り声を合わせる事ができました。また、私の職場とも関連のある、通信の伝送の技術IWONも体感出来ました。

こんなに多くの人たちと『同じを事・行動・感動』を共有できることは、ほんと素晴らしきことです。

ベテランさんも初心者さんも、 一緒になって、 『歌う』それだけで、 一瞬に仲間となる事ができる、 『人との繋がり』も経験できました。

大屋根リングで歌う皆さんの姿を見てると、家族でも友達でもないのに、なぜだか不思議な仲間意識が生まれて、これが、ブリューデル? なのか!と歌の世界に引き込まれていきました。

皆で、作品を完成させた感動で、歌い終わったら、熱い気持ちが溢れて、嬉しさと、もう終わっちゃった、という寂しささえ、あったほどです。ずっと歌っていたかったです。

実力はまだまだですが、今の実力なりにとても気持ちよく歌う事ができました!

地元の合唱団で歌う第九も、沢山の知らない皆さんと歌う第九もそれぞれの良さがあるなあと、実感いたしました。

合唱人生はまだまだ浅く、ヒヨッコの私ですが、そんな中で出会った「ベートーヴェン先生の第九」長く歌い続けていけたら、また人生の豊かさも厚みを増していくに違いありません。

これからも長く歌っていきたいです。 亀山美香 2025.5

国技館5,000人第九コンサート体験記

去る2月23日、墨田区主催「第38回国技館5000人の第九コンサート」に参加してきました。当団からも多くの方が参加しました。

私は昨年入団したばかりなので、人前で第九を歌うのは2度目、しかも暗譜ということで、ワクワクドキドキの連続でした。

毎日CDを聞きながらも、暗譜が不安の極み。

不安がつのった時は三村先生のお言葉「第九は一年で歌える訳がない。毎年少しずつ歌える箇所を増やしていく。」を頼りに、お守りのように心に刻みました。

前日の合同練習と当日のゲネプロで本番にのぞみました。

国技館会場はとても広く参加者も多いので、指定座席券をチェックしながら自分の席にたどり着きます。

私たち合唱団員の座席は2階の上の方、見上げれば天井がすぐそこ、という位置でしたが、おかげで会場全体がよく見渡せました。

合唱参加者は7才から96才までおよそ4700人、そのうち80才以上の方が400人以上だったそうです。

北海道から沖縄まで全国から、またアメリカ、カナダ、ドイツ、オーストラリア、中国、韓国など海外からの参加者もいました。

リハーサルで歌い出すと合唱が大人数なので、怒濤のような音量でさすがに迫力満点でした。

びっくりしたのは、指揮者の大友直人さんから直しの指導があると、あれほどの大人数なのに、次にはピタッと修正できたのには驚きました。

きっと会場全員の集中力と本番に臨む本気度で息が合っていたのだと思います。

プロの指揮者、オーケストラ、ソリスト、そして5000人の合唱の醍醐味を存分に味あわせていただき、楽しみました。

当団に入ったおかげでこのような機会にめぐりあい、感謝しております。

ご興味がお有りの方は是非次回-------------------乞うご期待

(SOP 梅澤文子) 2025.3

清瀬第九合唱団2年生

2025年3月、清瀬第九合唱団には1年前の私と同じ、入団を思案する見学者が多く来られています。その方たちの参考になればと、私の”合唱団1年生”をここで振り返ってみたいと思います。当初、私が強い印象を持ったのは、「混声合唱団はどこも女声が多勢の中、ここは男声の存在感がある」「毎回の練習への出席率がどのパートも高い」ということでした。そして「入団してわずか3カ月で、6月の夏のミニコンサートに出させてもらえるの?」という嬉しさと緊張感が続きました。この年のテーマは「ヨーロッパ歌巡り」で比較的、知られた曲が多かったこともあり、楽しくスムーズに入っていけました。

ちなみに今夏は「箱根八里」に民謡「最上川舟歌」と毛色はがらりと変わりましたが、「こういった曲は食わず嫌いだったかも」と感じているところです。

もっとも12月の定期演奏会のメーン、ベートーベンの交響曲第九番第四楽章「歓喜の歌」については面くらいました。とにかく音が高く「全部、1オクターブ下げて歌いたい」と思うほどです。ですが壮大かつ、各パートが負けず劣らず華やか(「フーガ」と呼ばれる部分など)な点には惹きつけられました。本番の自身の出来は「残念ながら…」というところでしたが、「このままで終わるわけにはいかない!」と2年生に突入した段階にあります。

また定期演奏会の「タンホイザー大行進曲」にも特別な思いを持ちました。難しすぎる、との声は初心者に限らず強かったものの、やがて各パートの魅力を感じさせるだけの力量が付いてきました。本番の録音を後日、何度も聴き直すほど感激し、“背伸びをして取り組む”ことの意義もまた実感したのでした。

さらに当合唱団は第九合唱の実績が高いとみなされているため、外部団体の企画参加の道が開けているのがお薦めポイントです! プロのコンサートの一部としてサントリーホールで第九を歌ったり(詳細はちょっと秘密です)、「国技館5000人の第九コンサート」に参加したり。またとない経験を1年生にもさせてくれるのですから、継続のモチベーションにならないわけがありません。

団員は同団設立の2010年以来という方も、まだ数年というメンバーもそれなりにいて、落ち着きと新鮮さが同居している点もよいのではないでしょうか。

最近は皆と飲みに行ったり、カラオケをしたりという派生活動の余裕も生まれてきました。職場でも家庭でもない自分の居場所、私の”サードプレイス”に同合唱団はなり始めています。

(ソプラノ 佐野佳世子) 2025.3

三村先生ナポリ周遊記-1

ナポリ周遊記イタリアに来て2週間経とうとしています。最後はローマに滞在してるので今日はナポリに来ました。ずっとこちらは天気が良くなく特に北イタリアは雨や曇りの日が多かったですがナポリは20℃ですが南なので暑いですね、上着なしで充分です。ナポリもかれこれ今回で5回か6回くらいでしょうか。いつ来てもやっぱり良いですね。ツアーで来ると必ずバスから降りないで下さいとガイドさんに言われると思いますが治安が悪いとかジプシーやスリが多く怖いと言うイメージが大きいですよね。

確かにそう言うイメージはありますが最新の注意を払って行けば楽しめるのでは自分なりに感じてます。さて今回みなさんが歌う「フニクリ・フニクラ」の山であるヴェスヴィオ山が写真の真ん中に見えると思います。やはりナポリと言えばこの景色を見てから死ね、と文豪ゲーテがイタリア旅行の際に言ったそうです。この写真はポジリポの丘と言われるナポリの景色が全て見える高台から撮りました。大概のナポリの写真はここから撮ってると思います。

そして海の上にあるお城は卵城と言われる城で今回は残念ながら閉まっていて入れませんでした。この城の周りの海がサンタルチア湾であのカンツォーネ「サンタルチア」はこの場所のことを歌ってます。まさに歌詞の通りなんです!

この街から生まれたカンツォーネはたくさんあります。フニクリフニクラは誰もが知るカンツォーネですが少しでも歌のイメージが持てて皆さんが楽しくこの風景のように歌えたら良いなと思ってます。

三村先生ナポリ周遊記--2

上の写真は小さな小舟でくつろいでる人がいますね。サンタ・ルチアの歌詞にも出てくるBarchetta小舟です。これがサンタ・ルチアの海です。目の前にはヴェスヴィオが見えます!下の写真は電車から見たヴェスヴィオです。電車に乗ってこれが見えてくるとナポリに来たなと毎回思います。この山に昔はケーブルカーがありましたが今はないです。

フニクリフニクラはそのケーブルカーの宣伝の歌です。さあ楽しく歌いましょ〜

山に登りましょう〜

三村先生ナポリ周遊記-3

ナポリと言えばプルチネルラです。彼はナポリ生まれでピエロで顔があまり良くないため半分隠してるとする言われてます。この日はたまたま彼に扮した人がいました。下はカフェで食べたブルスケッタです、やはりイタリアと言えばトマトですが南のトマトはより味が濃くイタリアは素材そのものを味わうのですごいシンプルですね。

赤の色が違うでしょー?

三村先生ご出演「こうもり」鑑賞

昨夜、神奈川県民ホールに三村先生の出演される「こうもり」鑑賞してまいりました。生憎の雨模様でしたが、客席は満席で盛り上がりも最高でした。

実は、オペラ(オペレッタ)を生で鑑賞するのは生まれて初めてでした。こんなに楽しいもの

だと初めて知りました。三村先生はじめ出演者の皆様の声に改めて聞きほれてしまいましたが、

それ以上に皆様の表情、しぐさ、間の取り方などこれはもうエンターテインメントであると

感じてしまいました。このような機会をいただいた三村先生に大変感謝申し上げます。これ

からも機会があれば、また行ってみたいと思います。ただ、まだ、オペラは敷居が高いような

気がします。というか楽しみ方がよくわかっていません。今後ご教示いただければ幸いです。

Bar 堀内(直)

アジア初演100周年記念「第九」演奏会に参加して

2018年2月12日に日本で初めて「第九」が演奏されて100周年記念演奏会が徳島市で行われ参加した。会場は徳島市の大きなホールで合唱参加3000人、観客1000人であった。

私はフロイデ合唱団から50人と共に参加した。

日本全国から参加者が集まり、外国からドイツの姉妹都市リュウネブルクから高校生100人、台湾から50人(東日本災害の支援の感謝)が秋山和義マエストロ指揮の徳島オーケストラ演奏で迫力ある合唱でした。

第一次大戦時、徳島の坂東捕虜収容所に約1000名のドイツ人が収容され、日本において敬意ある公正な扱いを受けたと言われており、その収容所の中で「第九」が演奏されたのが日本で第九演奏の最初であった。

今回の演奏参加では、現存する収容所の跡や、記念館として、当時の収容所でのドイツ人の生活の展示を見学した。捕虜収容所というと過酷な環境を想像するが、ここでは外出の自由は奪われているが、食事、住居環境等とてもいい環境と思いました。

演奏旅行では、鳴門海峡、大塚国際美術館等まわり、楽しい演奏旅行でした。

尚

この演奏は混声四部合唱でしたが、後日渋谷さくらホールで男声四部の「第九」を当時の楽譜を想像して作成された楽譜(テノール1,2、バリトン、バス)で合唱されました。

会場は満員で、初めて聞く男声四部合唱の迫力を感じました。

バリトン 堀内 知行

市民第九合唱団

5年前の1月に横河電機時代の同僚から電話があった。「工藤さん。今年の12月〇日は空いてる?」1月に12月のスケジュールが入るほど忙しい身ではないので当然12月のスケジュールは真っ白である。「空いてますよ!」電話の主は清瀬在住で、今度清瀬市でベートーヴェンの第九を歌いたいとのことで合唱団を結成したとのこと。市民から団員を募集したところ女性は応募者が大勢いたが男性が少ないので応援して欲しいとのことであった。

学生時代は早稲田大学のグリークラブという男声合唱団で明け暮れていたが、第九も現役時代に2回歌う機会があった。早稲田大学の交響楽団とグリークラブや混声合唱団などで「早稲田大学フロイデハーモニー」を結成して第九を演奏したのである。女声が少ないので共立女子大などにも声をかけてバランスをとっていた。2年(1962年)のときにはデビューしたばかりで世間から注目を浴びていた若き小沢征爾、4年(1964年)のときは岩城宏之と考えられないような指揮者のもとで歌う機会に恵まれた。私はグリークラブではセカンドテノールで、云うなれば上の声も出ないし下の声もでないという中途半端な声域である。この第九の合唱は熱心に練習もしステージにも立ったが高い声が出ないので何か消化不良のような感じのままで終わったように記憶している。

あれから45年も経過した2010年に昔をなつかしむOBによるフロイデハーモニー再結成で第九を演奏しようという話が持ち上がった。そういえば64年以来、第九を聴く機会はあっても歌う機会がなかったので、久しぶりに挑戦してみるかという気持ちになった。現役のときより多少声も出るようになったのか、そこそこ合唱も楽しめるようになってきた。上野の文化会館での演奏会は超満員で合唱団も全員暗譜で中高年の第九にしてはすばらしい演奏会であったと思う。

久しぶりの第九に取り組んでいるときに冒頭の清瀬からの電話を受けたのである。清瀬は私の住んでいる葛飾からは結構遠いけど、私でお役に立てるならと参加することを快諾した。

この合唱団を指導、指揮しているのは清瀬在住のプロのテノール歌手の三村卓也氏で、毎回の練習は云うに及ばず第九以外の合唱曲の選定、第九でもっとも重要なソロ歌手の出演交渉まですべて三村氏が当たってくれるのである。毎年12月に「清瀬けやきホール」という収容人員500名くらいの会場で演奏会を行うのであるが、清瀬第九合唱団は第四楽章をピアノの伴奏で歌うのである。合唱は第九だけでなくアベベルムコルプスやハレルヤコーラスなど毎年先生が選んだ混声曲を歌うのであるが、それだけではお客を満足させられるような演奏会にはなりえない。実は第九のソロに出演してくれるプロの歌手が得意なアリアなどを歌ってくれるのである。四人が素晴らしい美声を聴かせてくれるし、それぞれの曲目の紹介・背景を三村氏が聴衆に丁寧に説明してくれるのでお客さんは満足してくれるのである。

毎年12月に行っている清瀬第九演奏会も今年で5回目となる。合唱への参加メンバーも66名となり、そこそこまとまった合唱団になってきていると思う。60代、70代が多いが、80代の方もいるし最年少は15歳といかにも市民合唱団という構成である。みなさん熱心で土曜日の10時から12時が練習であるが、毎回の出席率は極めて高いように思う。新しい曲をはじめるときは音源となるCDを用意してくれるので、日頃合唱に縁のうすい方々も次第に上達してくるのである。しっかりまとまった幹事団が練習場の確保などむずかしい問題も解決してくれていてスムーズに運営されている。

そして来年は念願であった管弦楽団との第九が行われることになった。もともと「清瀬管弦楽団」は積極的に演奏活動を行っていてベートーヴェンの交響曲も第九以外は全て演奏していたらしいが合唱団がなかったとのことで第九は演奏されてなかったとのこと。清瀬第九合唱団がここまで成長してきたので一緒にやろうということになったようである。ただ、清瀬市には交響楽団と合唱団が第九を演奏できる会場がないとのことで隣の所沢市の会場で行うことになる。清瀬市で演奏できないのはちょっと残念であるが会場がないのでは仕方ない。

細々とはじまった合唱団も清瀬市では相当に認知されてきているようで、5周年演奏会では市長も挨拶にかけつけてくれたし、打ち上げでは副市長や教育長もこの合唱団に対する暖かい期待の言葉もあった。

頑張れ!「清瀬第九合唱団」

2014年12月記 Kudo

歓喜

先生のご指導と、パート別音取り CD も有って、初心者でも「歓喜」を味わえました。この合唱団に入るまでは、私が第九を歌えるとは夢にも思っていませんでした。

仲間とも切磋琢磨が楽しいのです。

プロのソリストと同じ空間で共に第九を歌う高揚感!

そして、感動と意欲!

生活に「活!!」を与えてくれています。

――――― 60歳代 ソプラノ N

第九中毒

風呂出で 詩へ寝る 月輝る 粉健ト ホテル 会う末 理事生むビルべと0点 夫追得る取るん健 貧無理死へ 台ん入り人産む

・・・・・・・と続くこの意味不明の詞を、イイ年をしたジイさんが、丸暗記しようと格闘すること数カ月。

町中を歩きながらこれを口ずさむから、行き交った人からは、“あのジイさんアタマおかしいんじゃないの?”と思われたに違いない。

ムスメからは恥ずかしいから止めてくれと言われ、カミさんからも“みっともない!”と揶揄される。そんな声にも雨にも風にも負けず頑張った甲斐あって

見事暗誦完了。12月のけやきホールでそのご披露と相成った。

首尾は上々。ムスメやカミさんにも聴かせたが、満更でもなさそうだ。

それはそうと同時に歌ったHさん。「第九中毒」なる不治の病にかかり、日フィルと一緒に歌い、クラシック音楽のメッカウィーンや、遥かベルリンでも歌ったそうな。

注:上記の詞は国技館でのベートーベンの「第九」を親子で歌おうと、娘が母親のために作ったものという。このコピーが向島の芸者さんに伝わり、彼女らはこれを両国国技館の「5千人の第九」で詞ヲ」覚えるための“虎の巻”として使用した。

G.G. 男性